Kultur und Weindas beschauliche MagazinAusstellungsansicht "Biedermeier" © Leopold Museum, Wien, Foto: Leni Deinhardstein BIEDERMEIER Kreative Ruhe vor dem Revolutions-Sturm

„Biedermeier“ wird gemeinhin als Zeit des Rückzugs ins Private betrachtet. Man misstraute der absolutistischen österreichischen Herrschaft, die jede noch so leise aufmüpfige Regung mit Repressalien verfolgte, und man hatte Angst vor dem von Staatskanzler Clemens Wenzel Lothar von Metternich dicht aufgezogenen Netz von Bespitzelungen, mit dem in der ersten Hälfte des 19. Jh. die sich damals über große Teile Mitteleuropas erstreckende Monarchie überzogen war. Geschützt durch die eigenen vier Wände wurde eine Idylle geschaffen, in der die Kunst als einer der wenigen gangbaren Wege das Außen nach innen holte. Das betraf natürlich nur diejenigen, die es sich leisten konnten. Ein großer Teil der Untertanen verbrachte sein Leben unterhalb dieser Wahrnehmungsschwelle. Sie waren bitter arm, zum Fron verpflichtet in einer rückständig betriebenen Landwirtschaft und Opfer einer Menschen verachtend agierenden Industrialisierung, die wiederum deren Nutznießern, dem Bürgertum, von oben scheinbar unbemerkt, mehr und mehr Selbstbewusstsein verschaffte, bis sich anno 1848 der Wille zur politischen Mitsprache in einer letztlich gescheiterten Revolution Gehör zu schaffen versuchte.

Das Biedermeier war also eine Epoche im Aufbruch, eines zwar heimlichen, in seinen Auswirkungen auf längere Frist gesehen aber mit grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen, die nicht zuletzt zum Ende der Monarchie 1918 führten. Unter diesem Aspekt ist auch die bis 27. Juli 2025 laufende Ausstellung im Leopold Museum angelegt. Kurator Johann Kräftner hat dennoch darauf geachtet, kein politisches Manifest, sondern eine opulente Kunstschau zu Ehren eines einst angeblich real existierenden Herrn Weiland Gottlieb Biedermeier zu gestalten. Zwischen 1855 und 1857 haben Adolf Kussmaul und Ludwig Eichrodt im Münchener Satiremagazin „Fliegende Blätter“ im Namen dieses schwäbischen Dichters parodistische Gedichte geschrieben und damit einer ganzen Epoche nachträglich die so wunderbar passende Bezeichnung geschenkt.

Der Rundgang durch das Biedermeier ähnelt der Art und Weise, wie seinerzeit die Welt betrachtet wurde. Man bewegt sich im trauten Dämmerlicht der Säle, an deren Wänden die perfekt beleuchteten Bilder wie Fenster zum Blick nach draußen einladen. Sie bieten dem Publikum von heute über das damals noch befestigte Wien hinaus eine Reise durch die Kronländer und weiter in den geheimnisvollen Orient oder nach Brasilien. So hat Thomas Ender von einer 1817/1818 durchgeführten Expedition in die Neue Welt über 1000 Aquarellskizzen mitgebracht, um den Daheimgebliebenen einen Eindruck von exotischer Ferne zu vermitteln.

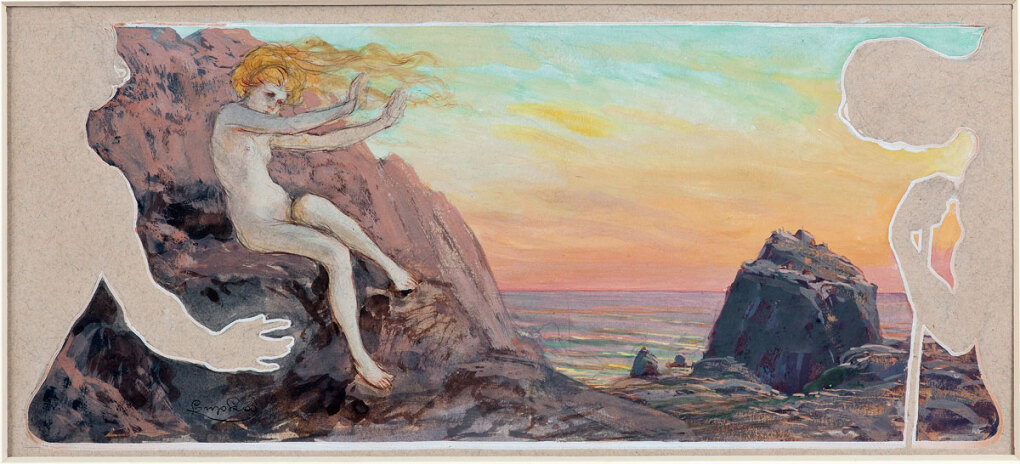

Ausstellungsansicht "Zeiten des Umbruchs. Egon Schieles letzte Jahre: 1914–1918" © Leopold Museum, Wien, Foto: Leni Deinhardstein ZEITEN DES UMBRUCHS Egon Schieles letzte Jahre: 1914-1918

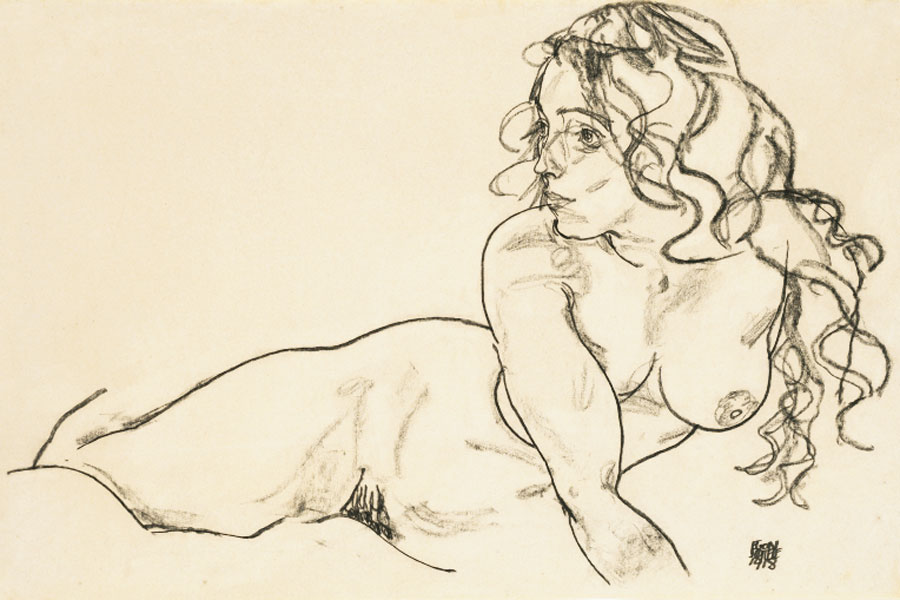

Lächerliche zehn Jahre waren ihm für sein Schaffen vergönnt. Die letzten vier davon waren geprägt von einem Weltkrieg, der auch ihn als Soldat missbrauchte, dazu kamen private Veränderungen wie die Heirat mit einer bürgerlichen Frau und familiäre Eindrücke wie das ihn seltsamerweise irritierende moralische Verhalten seiner Schwester. Just als sich der Erfolg abzuzeichnen begann und Pläne für die weitere künstlerische Entwicklung Gestalt annahmen, brach eine alles zerstörende Pandemie über die Welt herein. Am 31. Oktober 1918 verstarb Egon Schiele an den Folgen der Spanischen Grippe. Wenige Tage davor entstand eine der berührendsten Zeichnungen. Sie zeigt seine Frau Edith auf dem Totenbett und damit den Schmerz des Künstlers, der ihr kurz darauf gefolgt ist.

Dieses melancholische Werk beschließt mit Schieles Totenmaske und dem Künstler am Totenbett, aufgenommen von der Fotografin Martha Fein, die umfangreiche Ausstellung „Zeiten des Umbruchs, Egon Schieles letzte Jahre: 191-1918“ (bis 13. Juli 2025). Es bedarf eines aufmerksamen Hinschauens und einer eingehenden Lektüre der Saaltexte, um die Unterschiede zu Schieles früheren Werken zu entdecken. Hilfreich dabei ist der Hinweis von Kuratorin Kerstin Jesse, die den Beginn des entscheidenden Wandels aus dem Gemälde „Entschwebung (Die Blinden)“ von 1915 deutet.

Statistik |