Kultur und Weindas beschauliche MagazinHier nagt nicht nur der Zahn der Zeit, Ausstellungsansicht © NHM Wien, Chloé Potter HIER NAGT NICHT NUR DER ZAHN DER ZEIT sondern vielerlei Arten von Schädlingen

Leicht hatten es gefräßige Schädlinge auch bisher nicht im Museum. Mit der Fülle an Präparaten war der Tisch zwar reich gedeckt, aber die erhoffte Nahrung war mit DDT oder Naphthalin von sorgsamen Restauratoren ungenießbar gemacht. Trotzdem gelang es Spezialisten wie Tineola bisselliella (Kleidermotte), Anthrenus verbasci (Wollkrautblütenkäfer), Ctenolepisma longicaudatum (Papierfischchen) & Co. immer wieder, wertvolle Objekte zu befallen und für die Forschung unbrauchbar zu machen. Erschwerend dazu kommt der Klimawandel, der für derlei Schadinsekten beste Voraussetzungen schafft. Es war also höchst an der Zeit, dieser Problematik wissenschaftlich zu begegnen. Mit der von der Expertise so formulierten Integrierten Schädlingsbekämpfung sollen die angepeilten Ziele mit Frieren, Stickstoffvergasung, Prävention und regelmäßigem Monitoring mittel wirksamer Fallen erreicht werden.

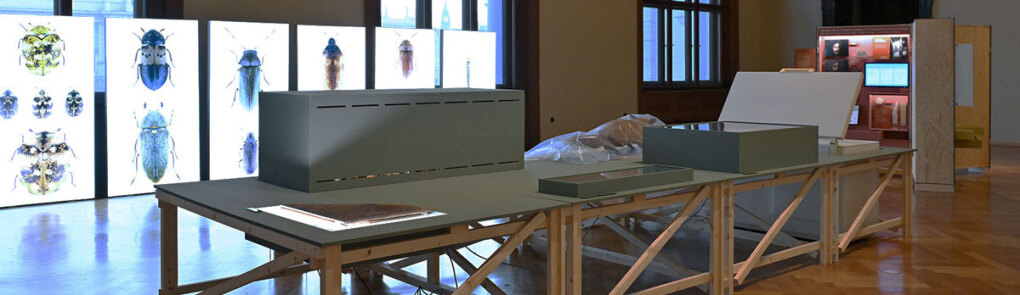

Darum geht es in erster Linie in der Sonder- und späteren Wanderausstellung „Hier nagt nicht nur der Zahn der Zeit“ (bis 15. Juni 2025 im Saal 21). Kurator ist der „oberste Kammerjäger“ am NHM, Dr. Pascal Querner, unterstützt von Constanze Fuhrmann, Referatsleiterin „Umwelt und Kulturgüterschutz“ Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Drei Themenbereiche bieten als systematisches Gerüst staunenden Besucherscharen entsprechend Überblick. Staunend deswegen, da ihnen Kleinstes in beeindruckender Größe entgegentritt. Erster Eyecatcher sind Fotos von Museums- und Wohnungsschädlingen in x-facher Vergrößerung, in der sich ein Brotkäfer locker mit einer Katze messen kann. Kästen und Plattformen mit Infomaterial und beredten Beispielen erzählen von historischer und aktueller Schädlingsbekämpfung in Museen. Der dritte Punkt dreht sich um den Klimawandel und dessen nicht zu untershätzender Einfluss auf Insekten und Pilze.

Situla von Kuffern, Eisenzeit © NHM Wien 20€ SALZKAMMERGUT Silber für das weiße Gold Das Salz hat der Region den Reichtum gebracht. Seit 5.000 Jahren wird in Hallstatt dieses so essentielle Element unseres Lebens abgebaut. Nicht umsonst spricht man vom „weißen Gold des Salzkammergutes“, das mit solidem Gold bezahlt wurde. Man muss sich vorstellen, wie mühsam es in der Steinzeit war, in den Berg vorzudringen, die wertvollen Brocken nach draußen zu bringen und mit einfachster Technik daraus eine handelbare Ware zu gewinnen. Dass es sich mehr als ausgezahlt hat, beweisen tausende Funde, die von Archäologen zutage gefördert und wissenschaftlich bearbeitet wurden. Sie sind alle bestens erhalten, denn Salz konserviert, und sie geben damit ein ungemein klares Bild von den Lebensumständen und der Arbeitsweise der Altvorderen. Das Erstaunliche daran ist die Tatsache, dass es damals bereits eine Art Welthandel gegeben hat. Der Griff an einem Schwert ist aus Elfenbein, verziert wurde es mit Bernstein. Diese Marriage aus Süd und Nord ist nur eines der zahllosen Beispiele, an denen weitrechende wirtschaftliche Kontakte nachgewiesen werden können. Diesem Umstand trägt die dreiteilige Serie von Münzen mit dem Titel „Bergbau“ Rechnung. Die Münze Österreich führt unter der Bezeichnung „Das weiße Gold des Salzkammergutes“ in die Zeit zurück, als mit scheinbar primitiven Methoden extrem effizient gearbeitet wurde. Die erste Ausgabe zeigt neben der Wertangabe den Pickel aus Hirschgeweih. Eine Spitze aus Bronze sitzt in spitzem Winkel am Griff und ermöglichte damit Kraft schonende Arbeit.

Statistik |