Kultur und Weindas beschauliche MagazinStation 3 der Materialwelten: Holz MATERIALWELTEN Woraus und wie unsere Welt gemacht wird

Man sollte die 13 Themeninseln durchwandert haben, um an der „Maschinenwand“ die Ergebnisse aktueller Verarbeitung zu verstehen und entsprechend würdigen zu können. Dort geht es um Schmieden, Schweißen, Fräsen, Gießen oder Pressen, um beispielsweise ein Fahrrad letztendlich perfekt treten zu lassen. Wenn es sich um ein E-Bike handelt und dessen Fahrer das Handy als Navi benutzt, wird die Liste der „Zusatzstoffe“ für den Laien unübersichtlich. Es beginnt mit den „Seltenen Erden“, ohne die moderne Technologie undenkbar ist. Dass es sich dabei um 17 Metalle handelt, ist für die meisten die erste Überraschung an dieser Station. Umso größer wird das Staunen über die Selbstverständlichkeit, mit der wir damit umgehen, wenn man erfährt, wie aufwändig und die Umwelt belastend ihr Abbau ist. Nicht uninteressant ist im momentanen Handelskrieg um die „Tariffs“, die Zölle, dass China mit 69% Weltmarktanteil ein Monopol innehat und Silicon Valley damit locker stilllegen könnte. Entdeckt hat die ersten dieser „seltsamen“ Elemente übrigens der Wiener Carl Auer von Welsbach, auch „Österreichs Prometheus“ genannt. Eine weitere Grundlage der digitalen Gegenwart ist Silizium als Bestandteil von Quarzsand und Gesteinen. Daraus gefertigte Halbleiter sind die unentbehrlichen Schalter in der digitalen Realität. Sie werden mittlerweile in einer Kleinheit verwendet, die nur im Nanometerbereich messbar ist. Um sie herstellen zu können, muss in absolut reiner Umgebung gearbeitet werden, denn schon ein Hauch von Parfüm könnte ganze Produktionschargen zerstören. So mutet es unverständlich an, dass von jährlich (2022) 62 Millionen Tonnen Elektroschrott nur 17% ordnungsgemäß verwertet wurden. Der Rest landete in Asien und Afrika, wo Menschen, auch Kinder, unter Gefährdung von Gesundheit und Umwelt die wertvollen Rohstoffe zu gewinnen versuchen.

Was hat Gummi in seiner jungen Geschichte nicht schon angerichtet? Ist es ersetzbar? Alle diese Fragen werden in Station 11 beantwortet. Ebenso, ob Beton, um den es ein paar Schritte weiter geht, wirklich so schwer sein muss, wie ihm nachgesagt wird. Den würdigen Abschluss macht der Kohlenstoff. Das auffälligste Objekt ist wohl die Dampflokomotive 12.10, der Stolz des Technischen Museums. Sie war die schnellste Lok ihrer Zeit und wurde mit Kohlentender und Heizer noch in Betrieb genommen, als die Bahnstrecken im Westen bereits elektrifiziert waren. Über all dem lockt das Panorama „A New Flood“, geschaffen vom österreichischen Medienkünstler und Professor für Immersive Environments Herwig Scherabon und dem Designer Joshua Alena mithilfe von 3D-Scans, NASA-Daten und CGI-Technologie. Zu sehen ist eine immersive Darstellung der komplexen Welt der Materialien, wobei dystopische Bilder zum Nachdenken anregen, als eine Art Utopie und Anstoß für Veränderungen, damit trotz allem ein positiver Blick in die Zukunft möglich wird. Rundgang durch die Radioentwicklung bis in die Gegenwart © Technisches Museum Wien/Franzi Kreis 100 JAHRE RADIOGESCHICHTE Ausstellungen erzählen analog und online

Am 1. Oktober 1924 schlug die Geburtsstunde für eine Dienstleistung, ohne die unser Dasein seither unvorstellbar ist. Information und Unterhaltung kamen nicht mehr direkt oder gedruckt auf Papier, sondern über den Äther an unsere Ohren. Das Radio trat mit diesem Tag in Österreich einen unvergleichlichen Siegeszug an. Saßen zu Beginn noch ganze Orchester vor den Mikrophonen, wurden daraus bald die Schellacks, aus diesen wieder die Vinyl-Platten, gefolgt von Tonbändern und der CD, bis ein Knopfdruck genügte, um die gewünschte Musik aus dem elektronischen Speicher zu fischen. Ähnliches gilt für die Gestaltung der Sendungen, wobei sich die gute alte Live-Ansage bis heute erhalten und seine Radiostars geschaffen hat.

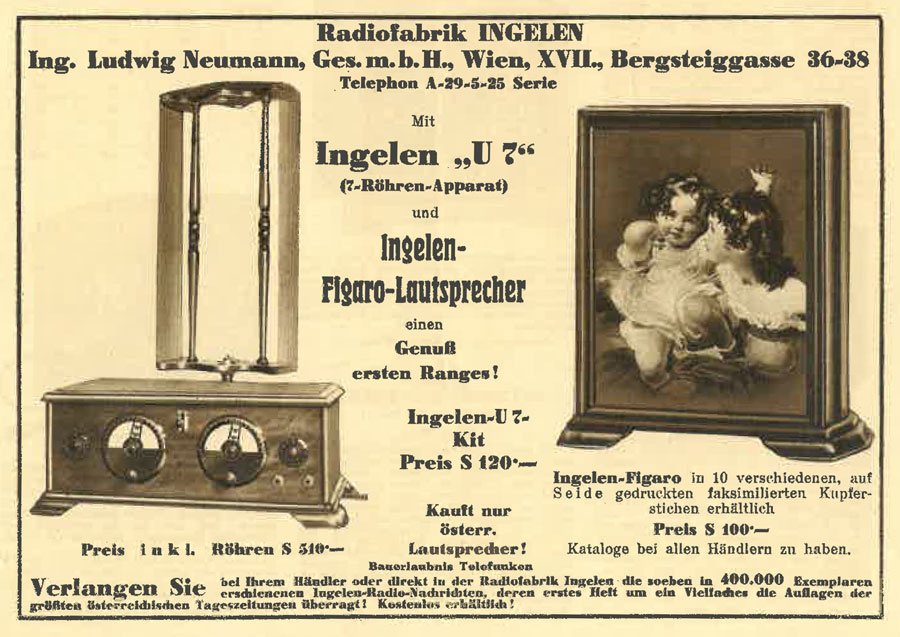

Das technische Museum Wien hat dazu die Jubiläumsausstellung „100 Jahre Radio. Als Österreich auf Sendung ging“ gestaltet und widmet der Entwicklung des Hörfunks nicht nur eine stattliche Schaufläche, sondern mit der Österreichischen Mediathek die Möglichkeit, online den Verlauf der Geschichte zu erleben. Wenn beim Frühstück, im Auto oder dann im Büro die Musik und die Witzchen der Moderation eher ein unbeachtetes Dasein fristen, war es zu Beginn ein mühsames Geschäft, am Detektor mit Kopfhörer dabei zu sein, wenn die neuesten Nachrichten verlesen wurden. Die Machthaber wussten ganz genau, welche Bedeutung diese Erfindung hatte. Die Zeiten waren unruhig und die politischen Lager verfeindet. Wer im Studio saß, hatte die Möglichkeit, ungeniert Propaganda zu betreiben. So wurde die RAVAG zum Sprachrohr der Regierung des Ständestaates und der Volksempfänger nach 1938 mit dem Programm der Nationalsozialisten zum einzigen erlaubten Medium des Volkes. Leichte Entspannung trat nach 1945 ein, als die Besatzer der sowjetischen Zone zwar strenge Zensur auf Radio Wien ausübten, jedoch von der Sendergruppe Rot-Weiß-Rot vom Westen her überstrahlt wurden. Für Ablenkung von den Suchmeldungen und für Unterhaltung sorgten Sendungen wie „Was gibt es Neues?“ von Heinz Conrads, ein Pflichttermin wie der Kirchenbesuch am Sonntagmorgen. Volksempfänger und Deutscher Kleinempfänger, 1938/39 © Technisches Museum Wien Noch wurde bei der Suche das magische Auge beobachtet, das aber bald mit dem „Kofferradio“ Konkurrenz bekam und damit in den Haushalten für jeden Geschmack ein eigenes Gerät vorhanden war. Noch war der Betrieb in öffentlicher Hand. Als sich darob die Unzufriedenheit steigerte, wurden in Österreich ab 1995 private kommerzielle Sender zugelassen, bis 1998 das Rundfunkmonopol endgültig Vergangenheit war. UKW hat sich gegen andere Wellen durchgesetzt und bietet seit 2020 als technische Höchstleistung in Form des DAB+ (Digital Audio Broadcasting) für mehr als 80% der österreichischen Bevölkerung ungestörten Hörgenuss. Offlineprogramme und Streamingplattformen sind nur eine Erweiterung des gewaltigen Angebots. Anhand einer Reihe von Objekten ist diese unglaubliche Entwicklung innerhalb eines Jahrhunderts in der Ausstellung illustriert und schafft neben Nostalgie angesichts wunderschön designter Holzkästen und geheimnisvoller Apparaturen den subtilen Auftrag, unter Radiohören mehr zu verstehen als akustische Berieselung, wenn gerade keine andere elektronische Unterhaltung davon ablenkt. Statistik |