Kultur und Weindas beschauliche MagazinMARATHON Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss, Ensemble © Bettina Frenzel MARATHON Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss

Tanzen bis zum Umfallen, heißt die gnadenlose Devise. Eigenartig, aber das Vergnügen, sich zur Musik zu bewegen, hat zu allen Zeiten seltsame Blüten getrieben. So berichtet eine Chronik von einer bis zum tödlichen Ende gehenden Tanzwut anno 1518 in Strassburg. Die Gründe für solche Choreomanien, nach den Schutzheiligen Veitstanz oder Antoniusfieber genannt, sind bis heute rätselhaft geblieben. Dass der hochgiftige Biss der Wolfsspinne für anhaltende tanzartige Verrenkungen gesorgt hat, wird als Grund für die rasende Tarantella genannt. Heute ist es eher die Sucht nach der Öffentlichkeit, die Halbpromis als sogenannte Dancing Stars dazu verleitet, sich mehr oder weniger gekonnt im Kreis zu drehen und von einer launig agierenden Jury lächerlich gemacht zu werden. Im Amerika des Jahres 1932, in der großen Rezession, war es hingegen eine Überlebensfrage, nach Hunderten von Stunden rhythmischer Bewegung nicht abgekratzt zu sein. Immerhin lockte neben der Entdeckung durch Hollywood ein stattliches Preisgeld, um sich in Zeiten großer Hoffnungen, aber geringer Chancen diese unverstellbare Tortur anzutun. Der US-Amerikanische Schriftsteller Horace McCoy beschrieb ein solches Turnier in einem Roman und Bruno Max, Prinzipal des Theaters zum Fürchten, hat daraus eine packende Bühnenfassung geschaffen. Robert Notsch verwandelte dafür den Zuschauerraum in eine Arena, in der das heutige Publikum unmittelbar zu den sensationslüsternen Massen auf den Rängen eines Tanzpalastes à la Walkathon Stadium mutiert. Alexander Rossi als Master of Ceremonies namens Rocky Gravo moderiert virtuos ungerührt den Kampf von acht Paaren um den Sieg in diesem mehr und mehr unmenschlich werdenden Marathon als grandiose Show. Ihm zur Seite stehen der höchst aufmerksame Ringrichter Rollo (Marius Lackenbucher) und der am Flachmann hängende Arzt Doktor Elliot (Raimund Brandner). Zum Ehrengast ernannt wird Mrs. Layden (Lotte Loebenstein), die trotz vorgerückter Jahre einem der Burschen einen eindeutigen Antrag macht.

Bevor das Ganze losgeht, lernt man Gloria und Robert kennen. Sie, von Anna Sophie Krenn mit all ihrem Frust versehen, hat einen Selbstmordversuch hinter sich und reißt sich den zögernden Burschen (Paul Barna) kurzerhand als Tanzpartner auf. Eva-Christina Binder als Clarissa glänzt im wahrsten Sinn des Wortes mit ihren auffälligen Kleidern und wird vom angehenden Schauspieler Joe (Benjamin Spindelberg) zumindest anfangs zur Musik des eigens für dieses Turnier aufspielenden Orchesters geführt. Wer würde der hochschwangeren Ruby (Teresa Renner) ein extrem langes Durchhalten in den Armen ihres Gatten James (Christopher Korkisch) zutrauen.

Die Krise, Ensemble © Bettina Frenzel DIE KRISE als harsche Chance Weisheit zu gewinnen

Es nimmt sich wie die Fortsetzung eines Albtraums aus, in dem die französische Autorin Coline Serreau ihren Helden Victor eines Morgens aufwachen lässt. Der Platz neben ihm im Ehebett ist leer; keine Spur von Gattin Marie, die offenbar mit irgend einem Typen bei Nacht und Nebel verschwunden ist. Nach hektischer Organisation der Abreise ihrer zwei Kinder in die Winterferien prolongiert sich der Schrecken im Büro. Dort erfährt der Jurist, dass er aufgrund eines Megaerfolges in einem Prozess zu teuer geworden und deswegen gekündigt ist. Zu allem Überfluss an Widrigkeiten hängt sich der Clochard Michou an den ohnehin Verzweifelten. Er wird zum seltsamen Begleiter auf dem Weg durch Victors Bekanntenkreis. Es wird eine Wanderung durch die Abgründe, in denen unsere Gesellschaft im Moment unterzugehen droht, angefangen beim Arzt im Spannungsfeld zwischen Schul- und Alternativmedizin über einen Wendehals als Abgeordneten und dessen Probleme mit Rassismus samt militant alternativem Nachwuchs bis zur Mutter, die mit einem jungen Liebhaber versäumte Sinnlichkeit nachholen will. Klar, dass niemand nur die Spur von Verständnis für den vom Schicksal geprügelten Victor hat. Babett Arens hat „DIE KRISE“ für das Theater zum Fürchten inszeniert. Bis zur Pause unterhält sie das Publikum köstlich mit der dem Stück immanente Bösartigkeit. Im zweiten Teil geht jedoch ein Riss durch das Geschehen. Coline Serreau haben offenbar Mut oder Ideen verlassen, menschliche Niedertracht auf die Spitze zu treiben. Mit Gewalt und wenig Logik wird auf ein Happy End zugesteuert, das sich weder die kaltherzigen Zeitgenossen noch der mehr und mehr wehleidige Victor verdient haben. Der einzige, dem man den Aufstieg eventuell gönnt, ist Michou.

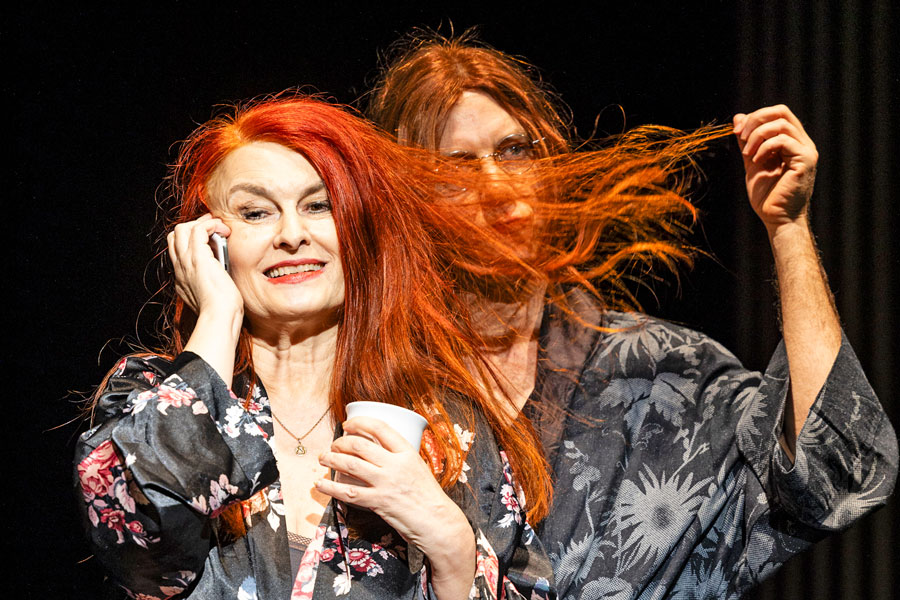

Stolz und Vorurteil, Ensemble © Bettina Frenzel STOLZ UND VORURTEIL Dienstmädchen interpretieren Jane Austen

Hätten die Hausmädchen damals lesen können, wäre von ihnen das von der englischen Schriftstellerin Jane Austen 1803 veröffentlichte Buch „Pride and Prejudice“ bestimmt in ihrer skandalös kurzen Freizeit heimlich verschlungen worden. Es beschreibt immerhin in romantischer Herzschmerz-Manier das Treiben derjenigen Menschen, denen sie täglich um einen Hungerlohn zu Willen sein mussten. Sie hätten mit den wohlhabenden jungen Damen und Herren deren Liebesleid geteilt und bei den Bällen nicht nur den Champagner serviert, sondern danach im Traum mit einem Verehrer getanzt und geküsst. Im Grund geht es „Stolz und Vorurteil“ um die Probleme auf dem Heiratsmarkt in den oberen Schichten, die sich erstaunlicherweise gegeneinander in seltsam anmutenden Standesdünkel abschotteten. Ein Erbe darf nur von einem Mann angetreten werden, was in diesem Fall bei Mrs. Bennet mit fünf ledigen Töchtern erstaunliche Aktivität auslöst. Zumindest eine muss unter die Haube, bevor Mr. Bennet den Löffel abgibt und das kleine Vermögen dahin ist. Liebe? Unnötig, Hauptsache es wird geheiratet. Isobel McArthur hat in ihrer originellen Dramatisierung des Romans dem Titel die Bemerkung (*oder so, treffender im Original *sort of) beigefügt. Es sind fünf Hausmädchen, die sich in einer „gewissen Art“ über die komplizierten Verwicklungen in den Kreisen ihrer Herrschaft hermachen und Jane Austens etwas verstaubte Geschichte zum Anliegen eines Publikums unserer Tage verwandeln. Das Quintett hat sichtlich Spaß an diesem Unternehmen. Mit Verve werden poppige Schnulzen aus den Hitparaden ab den 1970ern geträllert, es wird getanzt, dass die Kittel nur so fliegen, und die Rollen werden mit kleinen Veränderungen der Kostüme derart virtuos gewechselt, dass trotz einer verwirrenden Vielfalt an Namen meistens Klarheit über die im Moment agierenden Personen herrscht. Für das Theater zum Fürchten hat Rüdiger Hentzschel Inszenierung und einen seiner Zeit angepassten Raum geschaffen, praktisch mit Treppen, Balkonen und sogar Aborten.

Volpne, Ensemble © Bettina Frenzel VOLPONE List kontra Gier als „lieblose Komödie“

Das Venedig des 17. Jahrhunderts wird zum Schauplatz zeitlos übler Machenschaften. Volpone ist reich. Er hat keine Nachkommen und scheinbar auch kein Eheweib. Wer soll die mit Zechinen bestens gefüllte Truhe einmal erben? Der gute Mann will es wissen und gibt vor, in den letzten Zügen zu liegen. Drei „gute Freunde“ mit den sprechenden Namen Voltore (Geier), Corvino (Rabe) und Corbaccio (böse Krähe) versuchen sich beim Sterbenden einzukaufen, um nach dem letzten Schnaufer des Erblassers ihren Namen in einem bis dahin blanko Testament zu finden. Aber sie haben nicht mit dem schlauen Diener Mosca gerechnet. Den drei Erbschleichern ist keine Untat zu mies und keine Erniedrigung zu schmutzig, dass sie darauf nicht einstiegen, ohne zu erkennen, dass sie sowohl der Fliege als auch dem Fuchs auf den Leim gehen.

Als Urheber der Idee zu dieser Commedia dell´arte zeichnet erstaunlicherweise der englische Bühnenautor Ben Jonson (1572-1637). Stefan Zweig hat dessen Klassiker neu bearbeitet. Für das Theater zum Fürchten hat daraus wiederum Sam Madwar die jüngste Version geschaffen. Nachdem Madwar auch für Regie und Raum zuständig ist, entstand eine bis ins Detail schlüssig inszenierte Komödie, mit dem erhellenden Zusatz „lieblos“ zu sein. Schauplatz ist die einstige Serenissima. In die Palazzi der Vermögenden wird ebenso Einblick gewährt wie in Kerker und Gerichtssaal. Das Gleiche gilt für die Beteiligten, die ausnahmslos alle ihre Abgründe offen legen und das Publikum keinen Moment darüber im Unklaren lassen, dass es keine moralisch unantastbaren Menschen gibt, wenn es um Geld und Gold geht.

Randolf Destaller ist der windige Notar Voltore, der für seine Interessen sogar einen goldenen Kelch aus einer Kirche mitgehen lässt. Einer seiner Rivalen ist der Geschäftsmann Corvino (Christoph Prückner), krankhaft eifersüchtig auf seine liebe Gattin Colomba (Viktoria Hillisch) und dennoch bereit, sie dem todkranken Volpone als Gespielin zu überlassen. Eine der originellsten Figuren ist der vom Geiz zerfressene Corbaccio. Peter Fuchs wird zum uralten Zausel, der trotz seiner 85 Lenze auf das Vermögen des wesentlich Jüngeren spitzt und dafür seinen Sohn Capitano Leone (Benjamin Spindelberg) schäbig grinsend enterbt. Klar, dass dieser prächtige Soldat entsprechend ausrastet. Im Grunde die ehrlichsten Absichten hat die stadtbekannte Hure Canina (Ildiko Babos).

Burke & Hare, Ensemble © Bettina Frenzel BURKE & HARE Eine tiefschwarze schottische Ballade

Prof. Monro (Jörg Stelling) unterrichtet Chirurgie am Royal College of Surgeons in Edinburgh, sein Kollege Dr. Knox (Christopher Korkisch) eben dort an der privat finanzierten Barclay School of Anatomy. Das Wichtigste für ihre Vorlesungen sind verwertbare Leichen, die jedoch Anfang des 19. Jahrhunderts nicht nur in Schottland Mangelware sind. Die einzigen (erlaubten) Objekte dieser Art fallen nach Hinrichtungen an. Es herrscht also ein richtiges Griss um Erhängte. Knox hat Geld und kann kaufen, Monro muss dagegen eine Intervention an höherer Stelle bemühen, um den Konkurrenten auszuschalten. Wie vom Himmel gesandt erscheinen die beiden Habenichtse William Burke (Thomas Marchart) und William Hare (Bernie Feit) mit einem in der eigenen Pension entschlafenen Bewohner bei Knox, der sich nicht kleinlich zeigt. Hare sieht darin eine grandiose Geschäftsidee, denn nichts scheint leichter zu sein, als Leichen aufzutreiben. Allerdings wird der Friedhof von einem Police Inspector (Paul Barna) und dessen Constable (Max Kolodej) streng bewacht. Also müssen Tote auf andere Weise besorgt werden, nicht zuletzt durch kräftiges Zuhalten des Mundes, das bald nach seinem Erfinder Burking genannt wird.

Ein mörderischer Reigen hebt an, ein Totentanz, der in einer Ballade unsterblich geworden ist. Bruno Max hat den düsteren Stoff für sein Theater dramatisiert und es geschafft, aus dem Grauen eine wahrhaft makabre Komödie zu formen; in erster Linie unter den ökonomischen Vorzeichen von Angebot und Nachfrage, gleichzeitig aber auch als historischen Abriss der Geschichte der Chirurgie. Mit Leichenöffnungen begann damals die wissenschaftliche Entwicklung zum modernen Einsatz des Skalpells. Dazu kommen Nebenstränge wie die Karrieren von Liston (Paul Barna), einem angehenden Arzt, und einem gewissen Charles Darwin (Max Kolodej), der sich bei Knox als Assistent ständig angespieben und deswegen auf Biologe umgesattelt hat. Mit der „Art Schauspielerin“ Helen McDougal (Lisa-Carolin Nemec) gibt es bereits Anklänge an den viel später aufflammenden Feminismus, wenn diese „vermutliche Tänzerin“ das Shakespeare-Drama MacBeth nur mit Frauen auf die Bühne stellen will. Nicht zuletzt werden die sozialen Missstände angesprochen, denen Stephanie-Christin Schneider als Lucky, die dem Alkohol verfallene Ehefrau von Hare, ein verhärmtes Gesicht verleiht. Thomas Marchart, Bernie Feit © Bettins Frenzel Trotz allseits grinsender Totenschädel in einem durchgängigen Memento mori darf von Herzen gelacht werden. Dafür sorgt die Regie des Prinizpals, der sich dafür von Robert Notsch eine praktische Bühne bauen ließ: Galgen, Grabsteine, nächtlich finstere Gassen, ein Etablissement oder die armselige Wohnung von Hare sind nur einige der Schauplätze, an denen mit Wortwitz und subtiler Komik Produktion und Fledderei von Leichen betrieben wird. Da Notsch auch Schauspieler ist, wurde er unter anderem für die Rolle des Dummerleins Jamie engagiert und hinkt dabei bis zu dessen gewaltsamen Ableben ungemein berührend durch das Geschehen.

Statistik |