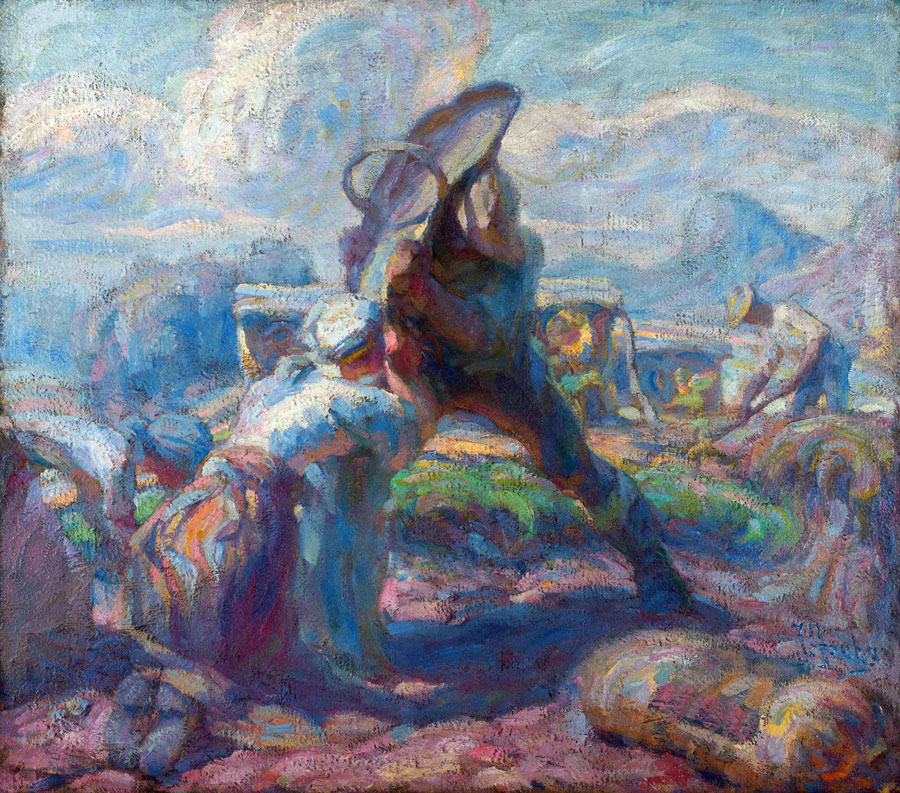

Kultur und Weindas beschauliche MagazinAusstellungsansicht "Die Welt in Farben. Slowenische Malerei 1848−1918" Foto: Johannes Stoll / Belvedere, Wien DIE WELT IN FARBEN Slowenische Malerei 1848-1918

Nicht immer war unser Verhältnis zum nunmehr freundlichen Nachbarn im Süden so friktionsfrei wie heute, sofern man von den jüngsten Querelen um den Text der steirischen Landeshymne absieht. Slowenien war Teil der Habsburger Monarchie und ebenso wie alle anderen nicht deutschen Mitglieder dieses Vielvölkerstaates unzufrieden mit dem Zustand einer Bevormundung durch eine aus Wien übergestülpte Bürokratie. Das 19. Jahrhundert war vom aufkommenden nationalen Bewusstsein geprägt, das mit einer Ablehnung fremder Autoritäten verbunden war. Allein der Kaiser schaffte es, diese Unruhe zu ignorieren und Ansätze zu einem gedeihlichen Miteinander unter einem absolutistischen Bestreben zu begraben. Erschwerend dazu kam die Anziehung der Metropole an der Donau, der den Erfolg suchende junge Menschen aus allen Teilen des großen Reiches erlegen sind und daheim ein Gefühl von Minderwertigkeit auslösten.

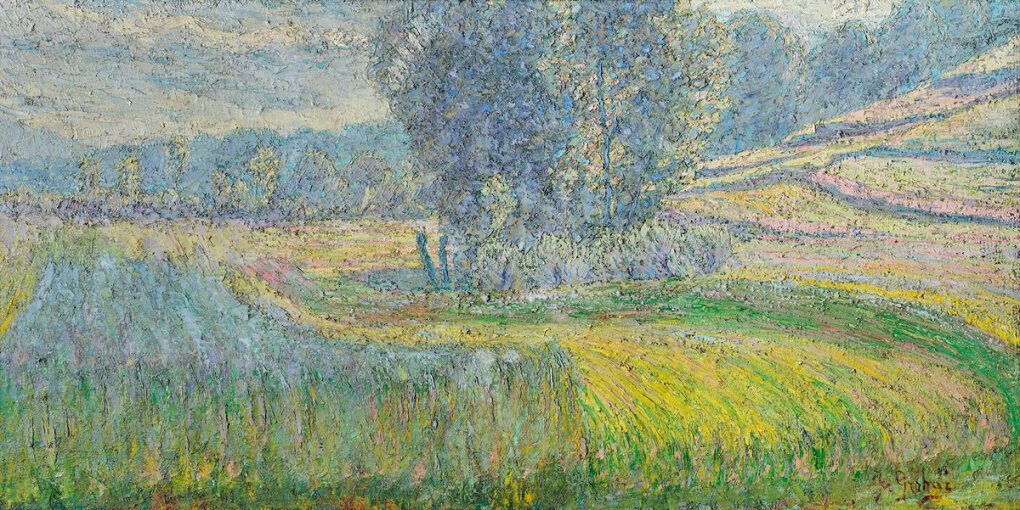

Das Belvedere versucht nun mit einer Ausstellung in diesen Wirrnissen Klarheit zu schaffen. Die Ausstellung „DIE WELT IN FARBEN. Slowenische Malerei 1848-1918“ (bis 25. Mai 2025 im Unteren Belvedere) ist eine Verbeugung vor der Kunst von hierzulande unbekannten Protagonisten und nicht zuletzt eine sehenswerte Aufarbeitung altösterreichischer Geschichte. Der auf die Farben bezogene Titel mag sich angesichts der gezeigten Werke krampfhaft ausnehmen, bietet aber die Möglichkeit einer Konzentration auf die Malerei abseits des politischen Geschehens dieser Zeit. Man zog in die Welt hinaus, nach Wien, München und Paris, um dort zu lernen oder wie Anton Ažbe (1862-1905) zu lehren. Damit kamen Strömungen wie die Moderne auch nach Ljubljana, wo sie vorerst abgelehnt, aber dank der Hartnäckigkeit von Persönlichkeiten wie Rihard Jakopič, Jožef Petkovšek oder den Impressionisten Ivan Grohar, Matija Jama und Matej Sternen aufgrund von Erfolgen in Wien auch daheim Anerkennung fanden. Auslöser war eine Schau in der Galerie Miethke, bei der das von einer begeisterten Kritik angeregte k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht umfangreiche Ankäufe tätigte, um Regierungsgebäude in Wien und dem damaligen Leibach auszuschmücken und nicht zuletzt einige Gemälde der damals noch jungen Moderne Galerie im Belvedere zu überlassen. Ivan Grohar, Das Feld von Rafolče, 1903 Foto: Johannes Stoll / Belvedere, Wien Auffallend ist das kraftstrotzende Œuvre einer der wenigen Frauen, die sich in der slowenischen Kunstszene dieser Zeit durchgesetzt hatten. Ivana Kobilca (1861-1925) hatte in Wien auf dem Weg eines Selbststudiums mit Abmalen im Kunsthistorischen Musem ihre Laufbahn begonnen.

Statistik |