Kultur und Weindas beschauliche MagazinKontrollierte Freiheit, Ausstellungsansicht © Klaus Pichler KONTROLLIERTE FREIHEIT Kultur wuchs auf den Trümmern von 1945

Am Schwarzenberplatz spritzt der Hochstrahlbrunnen bestes Wiener Hochquellwasser gegen den Himmel. Die Fontäne ist beeindruckend, könnte aber noch im einiges höher sein. Darf aber nicht. Denn dahinter breitet sich wuchtig das Heldendenkmal der Roten Armee aus, das „Russendenkmal“, wie es die Wiener despektierlich nennen, und es darf laut Annex zum Staatsvertrag nicht von der Gischt verdeckt werden. Der Stalinplatz für die freie Fläche zwischen hier und Ring verschwand 1956 wieder zugunsten des ursprünglichen Namens. Es handelt sich um eine der ganz wenigen Gedenkstätten, die Wien der Besatzungszeit gewidmet hat. 70 bzw. 80 Jahre sind eine lange Zeit, die viel vergessen lässt. Es war also höchst notwendig, den Nachgeborenen zu erzählen, was sich damals in Wien tatsächlich abgespielt hat, nachdem die Deutsche Wehrmacht vertrieben und die von dem Amis zerbombte Stadt von den Sowjets am 13. April 1945 erobert, pardon, befreit worden war.

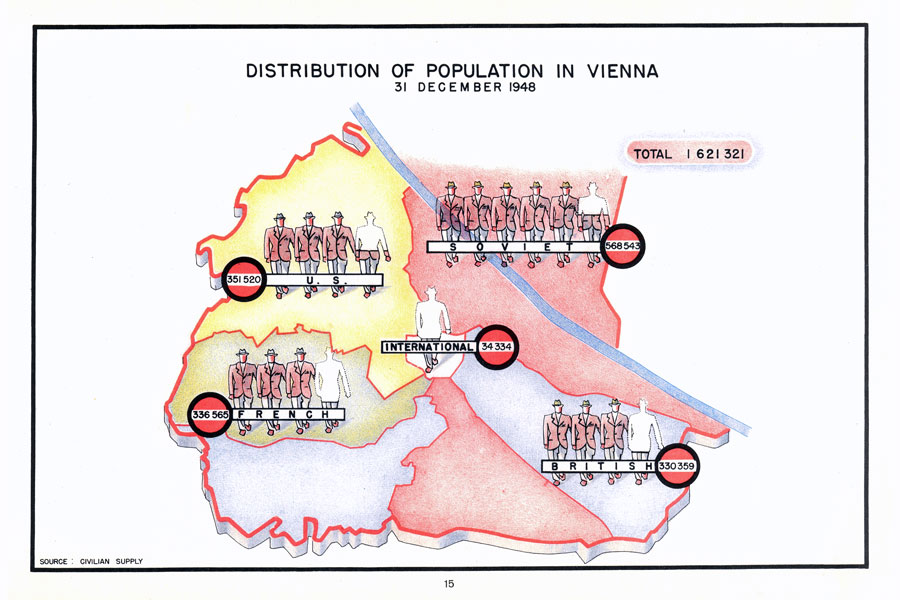

„Kontrollierte Freiheit“ (bis 7. September 2025) betitelt sich die Sonderausstellung im Wien Museum, die eine beachtliche Fülle an Anschauungsmaterial zum Thema „Die Alliierten in Wien“ bietet. Menschen waren Anfang April 45 obdachlos, weil ausgebombt, Kälte und Hunger beherrschten den Alltag. Essbares wurde im Schleichhandel organisiert und dabei nicht selten ein äußerst nachteiliges Geschäft abgeschlossen. Gleich am Beginn der Schau macht das „Bauerngebet“ betroffen, wenn es dort spöttisch heißt: „Lieber Herrgott, hilf uns Bauern, laß die Zeit noch lange dauern, wo uns diese Weaner Teppen d´schönsten Sachen außischleppen.“ Wer sollte dabei an Kultur denken, wenn ein wertvolles Ölgemälde gegen einen Topf Schmalz den Besitzer gewechselt hat!? Dennoch wurde bereits am 27. April auf Befehl der sowjetischen Offiziere deren Betrieb auf welche Weise immer aufgenommen. Mit Theodor Körner gab es einen Bürgermeister und unter der Führung von Karl Renner eine von den sowjetischen Machthabern genehmigte Staatsregierung. Aber auch Burgtheater und Staatsoper nahmen am 1. Mai in Ersatzspielstätten den Spielbetrieb auf. Wenn nicht gerade der Strom ausgefallen war, gab es in intakten Kinos auch Filme zum anschauen. Kontrollierte Freiheit, Ausstellungsansicht © Klaus Pichler Wien war bald in vier Zonen der Siegermächte aufgeteilt. Nur der Erste Bezirk, die Innenstadt, wurde gemeinsam kontrolliert. „Die Vier im Jeep“ sind legendär. Die Alliierten halfen, wo sie konnten, am Wiederaufbau mit. Sowjetische Truppen reparierten zerstörte Verkehrs-Infrastruktur, aus den USA kamen die CARE-Pakete und Medikamente. Die Franzosen, deren Heimbevölkerung selber nichts zum Beißen hatte, bedachten ihre Wiener mit Kunst, Literatur oder Philosophie, deren Vermittlung sie wenig kostete, aber hierzulande gerne als Ablenkung vom übrigen Jammer angenommen wurde. Die Briten setzten auf „re-education in the broadest sense“ und meinten damit, wie auch die anderen drei, die Entnazifizierung einer Stadt, die sieben Jahre zuvor beinahe geschlossen dem Führer zugejubelt hatte. Österreich brauchte neben einem gefestigten Demokratieverständnis eine neue Identität, von der sich allerdings West und Ost eine grundverschiedene Vorstellung machten. Amerika versuchte es mit der Coca-Kolonisation und war nachhaltig erfolgreich. Die UDSSR diente den Wienern die kulturellen Leistungen des Kommunismus an und scheiterte. Erste Zeitungen und Radiostationen begannen Nationalbewusstsein zu verbreiten, immer mit Blick auf die internationale Kulturwelt. Abgesehen von Einladungen zum Baseball war Sport eine interne Angelegenheit der drei Parteien SPÖ, ÖVP und KPÖ. Sie gründeten eine Zentralstelle des österreichischen Sports (ZÖS). Die Sowjets dürften es mit Wohlwollen betrachtet haben, dass federführend KPÖ-Stadtrat Viktor Matejka daran beteiligt war.

Dass noch in diesen zehn Jahren bis zum Staatsvertrag der Kalte Krieg die Besatzer in zwei Lager spaltete, hatte garantiert nicht seinen Anlass in den divergierenden Ansichten von Kultur. Sowjetische Malerei im Kunstgewerbemuseum trat in friedliche Konkurrenz zu Henry Moore in der Albertina, ebenso erging es der Architektur, die auf beiden Seiten mit gewaltiger Propaganda den Wienern ihre jeweiligen Vorteile neuen Wohnens andiente. Gegen den Auftritt junger Buchautoren und -autorinnen wie H. C. Artmann oder Ingeborg Bachmann gab es keinerlei Widerstand, eher Unterstützung dank der jeweilig bevorzugten Ideologie. Ausführliche Artikel zu allen diesen Themen finden sich in der dazu erschienenen Publikation. Dass man sich auf dieses umfangreiche Wissen verlassen kann, dafür bürgen Oliver Rathkolb, Elisabeth Heimann-Leitner und Anne Wanner, ein Kuratorenteam mit großer historischer Fachkompetenz. Sie haben mit Plakaten, Dokumenten, vielen, vielen Fotos und Theaterprogrammen, sogar mit Filmausschnitten den Besuch der Ausstellung als kurzweilige Lehrstunde in Geschichte gestaltet, die uns über die Distanz betrachtet eine Heldenzeit unserer Vorfahren wieder präsent machen soll. Karlsplatz im Winter, von der Terrasse des neuen Wien Museums aus gesehen WINTER IN WIEN Die Stadt als Schneekugel ohne Schnee

Schnee ist in Wien zum seltenen Vergnügen geworden. Geblieben ist das Salz, das von den Räumungsdiensten nach wie vor reichlich ausgestreut wird; es könnte ja doch einmal frieren, wenngleich die Gefahr in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist. Zumindest das Weiß des Winters ist damit geblieben, nur eben in chemisch anderer Form. Aber sind hohe Haufen zusammen geschobenen Schnees in den Gassen wirklich so ersehnt? Bekanntlich ist es nach ein paar Stunden dreckiger Gatsch, der uns in den Schuhsohlen in die Wohnungen folgt und beim Blick aus dem Fenster bestenfalls Grant und Melancholie erweckt. Sei´s drum, irgendwie sollte Schnee einfach dazugehören, wenn auf den Christkindlmärkten der Punsch dampft, Heiligabend die Kerzerl am Christbaum brennen und am Silvesterabend die Sektkorken knallen.

Dank der Ausstellung des Wien Museums mit dem Titel „Winter in Wien. Vom Verschwinden einer Jahreszeit“ (bis 16. März 2025) wissen wir, dass es in unseren Breiten zuletzt 2012 weiße Weihnachten gegeben hat. Diese ernüchternde Nachricht ist jedoch nur eines der vielen sehenswerten Details, die diese Schau zwischen elegischer Erinnerung und eine bedenklich stimmenden Aussicht auf die Zukunft pendeln lassen. Vier Kapitel unterteilen den musealen Winter: Weiße Pracht – Kalte Stadt – Eisiges Vergnügen – Dunkle Jahreszeit. Anhand dieser Themen schaffen Gemälde, historische Fotos, Plakate oder soziale Dokumentationen ein wie in Eis erstarrtes Bild der kalten Jahreszeit von einst und jetzt. So wird ausführlich über das Heizen berichtet. Aus den mit Restholz aus dem Wienerwald befeuerten Kanonenöferln, an denen die Ärmsten ein Mindestmaß an Wärme gewonnen haben, ist mit Kohle, Erdöl und Erdgas ein komfortables Raumklima geworden, allerdings mit dem bitteren Beigeschmack, dass durch den damit veranlassten Ausstoß von Kohlendioxyd die Erwärmung der Atmosphäre auf der Temperaturskala flott nach oben getrieben wird. Was behindert den Ausstieg aus fossilen Energieträgern? Hat irgendwer eine Antwort auf diese Frage?

Ein Museumsbesuch darf auch Vergnügen machen, wofür der nostalgische Rückblick sorgt. Schifahren war einst ein städtisches Pläsier, das am Dreikönigstag 1986 sogar die Elite dieses Sports zu einem Weltcuprennen auf der Hohe-Wand-Wiese versammelt hat. Seit 2022 steht dort der Schlepplift still. Geblieben ist uns Sportlichen das Eis, zumindest künstlich um das Rathaus herum erzeugt, denn für die Eismeister, die natürliche Wasserflächen für die Schlittschuhe freigegeben haben, ist schon längst kein Bedarf mehr vorhanden. Unvermeidlich ist auch die Dunkelheit, durch die Zeitumstellung noch um eine Stunde nach vorn in den Tag hinein verlängert. Man begegnet ihr mit einem gewaltigen Lichterglanz indoor und outdoor gleichermaßen, ohne zu bedenken, dass Heizschwammerl, festliche Weihnachtsbeleuchtung und üppig illuminierte Ballsäle zu den schlimmsten Energiefressern gehören. Womit man wieder am Anfang steht, beim Verschwinden des Winters, dem wie uns Menschen ein Recht zusteht, der Klimaschutz, dieses leidige Thema, das uns allen schön langsam nicht egal sein sollte. Maria Benke, Walfisch vom Gasthaus zum Walfisch im Prater, 1951, Wien Museum, Foto: Birgit und Peter Kainz, Wien Museum WIEN. MEINE GESCHICHTE in der Dauerausstellung durchwandern

Bevor man sich in die breit angelegten 3.300 m2 Ausstellungsfläche auf drei Etagen mit 1.700 Objekten begibt, sollte man bequem mit dem Aufzug in die Etage drei fahren. Ein Espresso im Café „trude und töchter“, am besten draußen auf der Terrasse, schafft Selbstbewusstsein. Auf Augenhöhe begegnen dem Besucher die Dachgeschosse von Musikverein, Künstlerhaus und gegenüber die Karlskirche mit Blick von oben auf deren mächtigen Portikus. Die dicht mit Bäumen bewachsene Grünfläche des Karlsplatzes dazwischen bietet optische Erholung und schafft die nötige Konzentration für das Unternehmen einer Stadtwanderung in der Vertikale von Raum und Zeit.

Das Architektenteam Ferdinand Certov, Klaudia Ruck und Roland Winkler hat über dem zu seiner Zeit absolut funktionalen Bau von Oswald Haerdtl (1959) ein Gebäude gestaltet, das einerseits mit seiner Mächtigkeit zu einem Powerplayer des Platzes geworden ist, anderseits aber mit heller Großzügigkeit einlädt, sich mit der wohlgeordneten Geschichte der Stadt Wien einzulassen. Schön, dass dank Direktor Matti Bunzl der Eintritt frei ist, damit hat man immer wieder die Möglichkeit, neue Facetten urbaner Vergangenheit und sogar dynamisch angelegter Gegenwart zu entdecken. Ausstellungsansicht Ringstraßenzeit © Lisa Rastl Was das Heute betrifft, so hat man auf die Menschen gesetzt, die darüber erzählen, warum sie hier sind oder hierher gekommen sind. Zweifellos ist die hohe Lebensqualität entscheidender Anstoß für ein enormes Wachstum der Einwohnerzahl, das wiederum eine Palette an Problemen des Zusammenlebens zeitigt. Doch trotz der bedenklichen Nähe von Kriegen geht es in Wien noch vergleichsweise friedlich zu. Komplikationen haben hier die Möglichkeit, sich in einer doch ausgezeichnet funktionierenden Infrastruktur und in einem erfrischenden Freizeitangebot zu verlaufen. Dass dem nicht immer so war, beweisen erschütternde Bilder aus den Jahren 1938 bis 1945, in denen die Wiener Gemütlichkeit in unbegreiflicher Weise in eine andere Menschen verachtende Grausamkeit umgeschlagen ist.

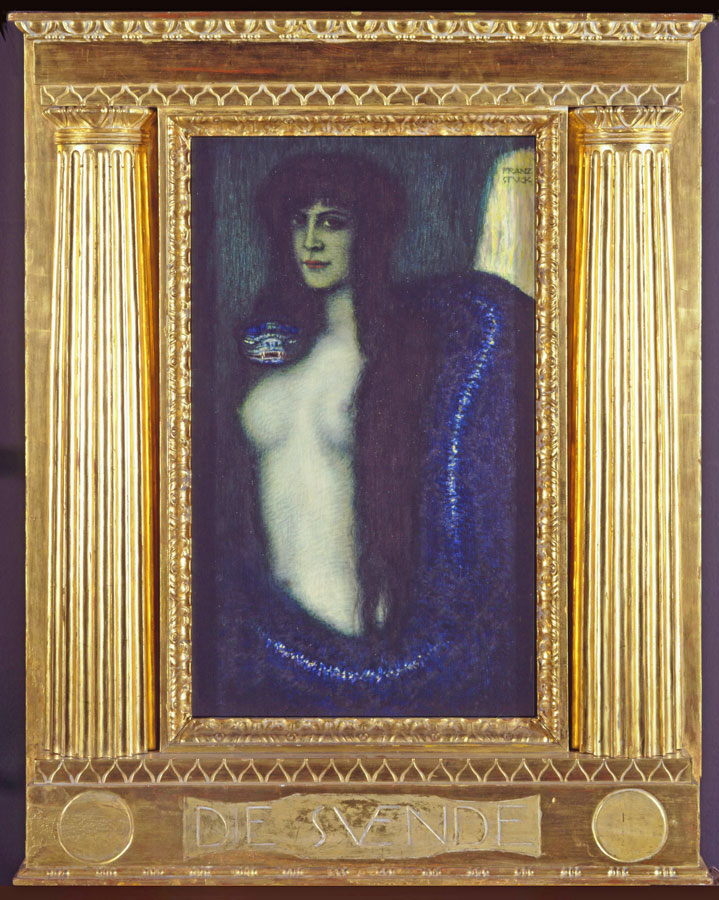

Eine Spur von Jubelstimmung ist in der Zwischenkriegszeit zu verspüren. Damals war das Rote Wien eine Insel, bis der Bürgerkrieg den Aufschwung jäh beendete. Mit Gemeindebauten und einer Reihe von sozialen Projekten war jedoch ein Grundstein zu späterem Wohlfühlen gelegt. Im Kapitel „Schönheit am Abgrund. Wien um 1900“ werden die herrschenden Gegensätze zwischen arm und reich thematisiert. Man könnte sich an die grandiosen Gemälde halten oder sich über den Sessel des längst als Judenhasser betrachteten Bürgermeisters Karl Lueger amüsieren.

Große Ambitionen prägten die Ringstraßenzeit, denen Massenmigration aus den ärmsten Teilen der Monarchie entgegenstanden. Freundlicher wird es im Biedermeier und Vormärz, die den Wienern trotz Zensur und obrigkeitlicher Überwachung die Freude an Unterhaltung nicht nehmen konnten. Barock und Aufklärung werden unter der Frage: „Wie viel Ordnung muss sein?“ kritisch beleuchtet. Den beiden Protagonisten, Maria Theresia und Josef II., werden Abschaffung von Folter und Todesstrafe, Schulpflicht und zumindest dem Kaiser religiöse Toleranz zugeschrieben. Stolz erfüllt die Nachgeborenen, wenn sie ausführlich über das Ende der osmanischen Expansionsbestrebungen vor den Mauern Wiens informiert werden.

Das Erdgeschoss ist der frühen Historie vom Mittelalter abwärts bis zur Urzeit gewidmet. Der Platz über der Donau war seit 8.000 Jahren immer wieder besiedelt, bis zu den Römern und dem Lager Vindobona. Über allem schwebt jedoch der Wal. „Walfisch Poldi“ mit der Provenienz Wurstelprater ist das untrügliche Zeichen dafür, dass die Wiener welcher Herkunft und Sprache auch immer von ihrer Stadt geprägt werden, mit der Zeit die typische Charaktereigenschaft erhalten, die auch große Herausforderungen mit einer grantig lächelnden Nonchalance zu überwinden imstande ist. Statistik |