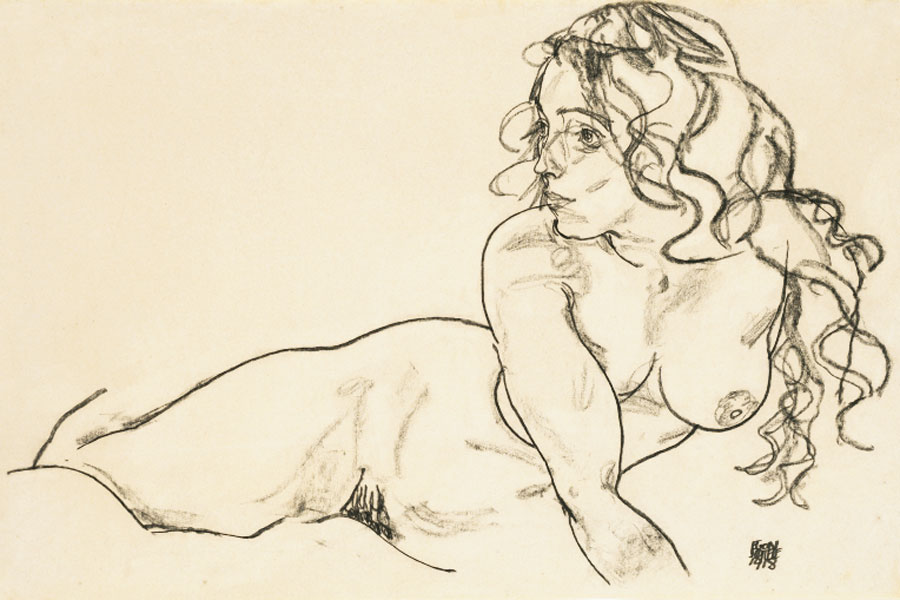

Kultur und Weindas beschauliche MagazinAusstellungsansicht "Zeiten des Umbruchs. Egon Schieles letzte Jahre: 1914–1918" © Leopold Museum, Wien, Foto: Leni Deinhardstein ZEITEN DES UMBRUCHS Egon Schieles letzte Jahre: 1914-1918

Lächerliche zehn Jahre waren ihm für sein Schaffen vergönnt. Die letzten vier davon waren geprägt von einem Weltkrieg, der auch ihn als Soldat missbrauchte, dazu kamen private Veränderungen wie die Heirat mit einer bürgerlichen Frau und familiäre Eindrücke wie das ihn seltsamerweise irritierende moralische Verhalten seiner Schwester. Just als sich der Erfolg abzuzeichnen begann und Pläne für die weitere künstlerische Entwicklung Gestalt annahmen, brach eine alles zerstörende Pandemie über die Welt herein. Am 31. Oktober 1918 verstarb Egon Schiele an den Folgen der Spanischen Grippe. Wenige Tage davor entstand eine der berührendsten Zeichnungen. Sie zeigt seine Frau Edith auf dem Totenbett und damit den Schmerz des Künstlers, der ihr kurz darauf gefolgt ist.

Dieses melancholische Werk beschließt mit Schieles Totenmaske und dem Künstler am Totenbett, aufgenommen von der Fotografin Martha Fein, die umfangreiche Ausstellung „Zeiten des Umbruchs, Egon Schieles letzte Jahre: 191-1918“ (bis 13. Juli 2025). Es bedarf eines aufmerksamen Hinschauens und einer eingehenden Lektüre der Saaltexte, um die Unterschiede zu Schieles früheren Werken zu entdecken. Hilfreich dabei ist der Hinweis von Kuratorin Kerstin Jesse, die den Beginn des entscheidenden Wandels aus dem Gemälde „Entschwebung (Die Blinden)“ von 1915 deutet

Poesie des Ornaments. Das Backhausenarchiv, Ausstellungsansicht POESIE DES ORNAMENTS Von der Bedeutung des Backhausenarchivs

In Juni 2023 schloss die Firma Backhausen endgültig ihre Tore. Dank des leidenschaftlichen Einsatzes der rührigen Geschäftsfrau Dr. Louise Kiesling hatte das 2012 in die Insolvenz geschlitterte Unternehmen noch einige Jahre an seinem letzten Standort in Hoheneich überlebt, bis zum unerwarteten Ableben seiner Retterin 2022. Kiesling hatte den Traditionsbetrieb von der sechsten und siebten Generation der Gründerfamilie übernommen, nicht zuletzt aufgrund der Bedeutung, die seit seiner Gründung 1849 (Brüder Karl & Johann Backhausen) mit dem weit über ein Jahrhundert andauernden wirtschaftlichen Aufstieg verbunden war. Es begann mit der Produktion von Mode- und Westenstoffen in hoher Qualität und steigerte bald die Bekanntheit der Firma bis zu internationaler Reputation bei den Weltausstellungen in London (1851) und Paris (1855). 1871 wurde die Produktion nach Hoheneich verlegt und in der kleinen Ortschaft im Waldviertel für die Beschäftigten eine eigene Backhausenkolonie angelegt. In der Kaiserstadt wurden die Aufträge übernommen, so die Ausstattung des Rathauses und des Burgtheaters; mit dem Erfolg „allerhöchster Zufriedenheit“ und dem Titel k. k. Hoflieferant.

Eine neue Ära setzte um die Jahrhundertwende ein. Secession und Jugendstil schufen eine neue Ausrichtung der Kunst, deren Formensprache auch bei Backhausen mutig Eingang fand. Größen wie Otto Wagner, Josef Hoffmann und Kolo Moser kamen mit Backhausen in Kontakt und entdeckten in der fortschrittlich aufgestellten Firma eine Möglichkeit, ihre avantgardistischen Ideen umsetzen zu lassen. Sie lieferten die Entwürfe für Möbelbezüge, Vorhänge, Teppiche bis zum Prachtband der Publikation Ver Sacrum, die von so bezeichneten Dessinateuren für die mechanische Ausführung vorbereitet und dann in entsprechender Güte gewebt wurden. Die Kooperation mit der Wiener Werkstätte war nichts als eine logische Folge. Im Raum stand das Gesamtkunstwerk, das beispielsweise im Sanatorium Purkersdorf, im Palais Stoclet in Brüssel oder in der Villa Skywa-Primavesi verwirklicht werden sollte. Koloman Moser, Design 3742, 1899, Druck auf Papier Backhausen ist damit aus der Wiener Moderne nicht wegzudenken und trug nicht unwesentlich dazu bei, dass eine der ältesten Kulturtechniken wie das Weben zu den „höheren“ Künsten, beispielsweise der Malerei oder der Bildhauerei, aufstieg. In der Ausstellung „Poesie des Ornaments. Das Backhausenarchiv“ (bis 9. März 2025) zeigt das Leopold Museum nun von Kuratorin Aline Marion Steinwender ausgewählte erlesene Prachtstücke aus dem als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellten Bestand. Eine übersichtliche Timeline ermöglicht einen systematisch geordneten Schaugenuss an genialen Skizzen, bunten Mustern oder einer fertigen Decke in der von Backhausen patentierten Chenille-Technik. Erklärt werden auch die einzelnen Produktionsschritte vom Entwurf über Muster bis zur Anwendung. Historische Schwarz-Weißaufnahmen im Großformat lassen eine Ahnung davon aufkommen, wie außergewöhnliche Interieurs aus der Vielfalt der Motive und dem Zusammenwirken von Raum, Dekor und Einrichtung auf die in diese kunstvoll gestaltete Umgebung Eintretenden gewirkt haben müssen. Statistik |